La nouvelle certification

Le 21 janvier, la Haute Autorité de santé (HAS) a lancé le 6e cycle de certification pour les établissements de santé, dévoilant ses ambitions et ses évolutions. Ce nouveau référentiel, qui sera applicable dès le mois de septembre 2025, s’inscrit dans la continuité du 5e cycle, en vigueur depuis 2021, et prévoit l’introduction de quelques évolutions pour mieux répondre aux enjeux de santé publique. En effet, afin que la certification fasse bel et bien levier dans l’amélioration de la qualité des soins dans les établissements, ce nouveau cycle porte trois ambitions :

Renforcer l’exigence sur des enjeux clés

À ce titre, la HAS amplifie la stratégie entreprise en 2024 sur la maîtrise des risques numériques pour intégrer les pratiques émergentes telles que la télésanté et les dispositifs médicaux numériques intégrant de l’intelligence artificielle. Par ailleurs, les attendus de sécurité et de qualité sur la maternité sont renforcés avec un référentiel plus exigeant sur la gestion des risques obstétricaux majeurs, la prise en charge du nouveau-né et le projet de naissance étendu au projet de parentalité. Enfin, le constat d’écarts récurrents sur la prise en charge médicamenteuse depuis plusieurs cycles de certification oblige à renforcer les attendus de la HAS en matière de prescription et d’administration.

S’adapter aux priorités de santé publique

Tout d’abord, aux urgences où l’accent est mis sur la mise en place de filières d’hospitalisation directe pour réduire les passages évitables des personnes âgées aux urgences et sur l’organisation de rencontres intra filières avec les acteurs du territoire. Ensuite, en déclinaison de la grande cause nationale pour 2025, la santé mentale et la psychiatrie disposent de critères spécifiques dans ce nouveau référentiel : respect des libertés, accès aux soins, prévention du risque suicidaire, inclusion sociale, etc. Enfin, ce référentiel portera la lutte contre l’antibiorésistance comme un critère impératif.

Faire des patients des partenaires à part entière

Établir un partenariat entre les gouvernances et les représentants des usagers, recueillir l’expérience patient notamment avec l’indicateur e-Satis et l’utilisation d’indicateurs de résultats des soins perçus par le patient sont également valorisés dans ce nouveau référentiel.

Le 6e cycle de certification

Le nouveau référentiel de certification conserve une structuration en trois chapitres avec un nombre d’objectifs et de critères réduit (-11%) mais une augmentation du nombre de critères impératifs de 17 à 21 (critères pour lesquels une exigence renforcée est attendue). La mise en œuvre de cette nouvelle démarche sera applicable pour les visites de certification dès septembre 2025.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à visionner le replay du webinaire de lancement du 6e cycle.

Les établissements de santé peuvent d’ores et déjà retrouver l’ensemble des documents de référence sur la page dédiée à la nouvelle certification « S’approprier le 6e cycle » du site internet de la HAS.

Ils peuvent également utiliser l’outil d’appropriation du référentiel dans la section « Pour vous accompagner » et ils auront la possibilité d’effectuer des évaluations internes via Calista dès le mois de mars.

Des ajustements seront apportés progressivement aux outils de la certification pour garantir une bonne appropriation de la démarche et de nouveaux supports seront mis à disposition sur le site internet prochainement.

Résultats nationaux de l’enquête sur la mesure de la culture de sécurité des soins en établissements de santé 2023

En 2023, la HAS et la Forap ont organisé la première enquête nationale de mesure de la culture de sécurité des soins auprès d’établissements de santé volontaires. Elle avait pour but de permettre aux établissements de disposer d’un diagnostic de la culture de la sécurité des soins des professionnels et ainsi de pouvoir mettre en œuvre des actions correctives, si besoin. Un rapport complet sur les résultats a été publié mi-décembre 2024 ainsi qu’une synthèse de 3 pages.

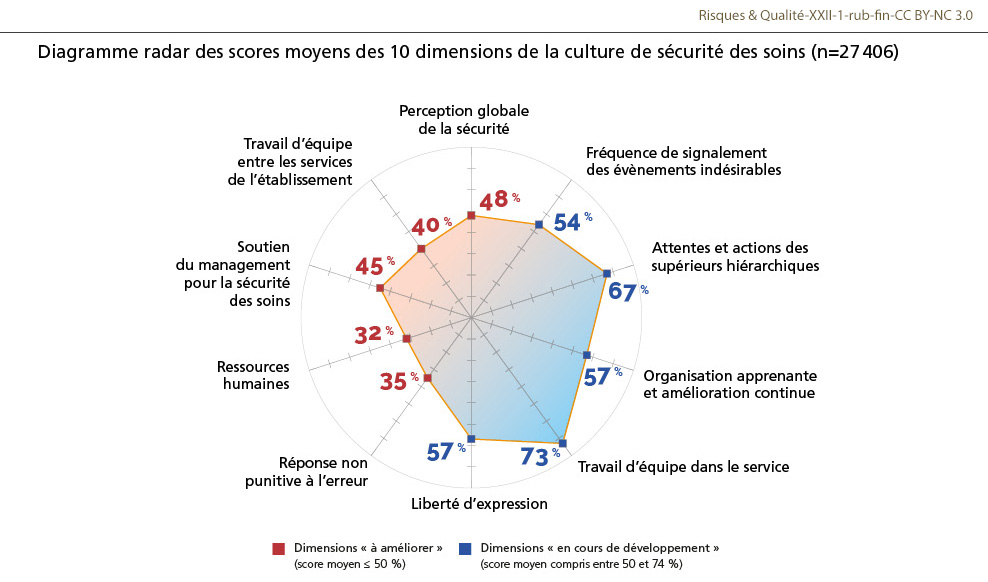

Sur près de 3 000 établissements de santé concernés, 661 (privés, publics, privés d’intérêt collectif) ont participé à l’enquête (27%), soit 50 078 réponses des professionnels. Parmi les 10 dimensions de la culture de la sécurité des soins mesurées lors de l’enquête, aucune n’apparaît développée (score moyen >75%). Cinq dimensions ont des scores faibles (≤50%) et nécessitent donc que soient mises en œuvre des actions d’amélioration en priorité. Il s’agit des ressources humaines (32%), de la réponse non punitive à l’erreur (35%), du travail d’équipe entre les services de l’établissement (40%), du soutien du management pour la sécurité des soins (45%) et de la perception globale de la sécurité (48%).

Comment s’améliorer ?

Les collectifs de travail, soutenus par la gouvernance, doivent se saisir de leurs résultats pour conduire des actions d’amélioration : la HAS et la Forap ont publié un Guide pour accompagner les établissements de santé dans cette démarche.

Par ailleurs, les structures régionales d’appui pour la qualité et la sécurité des soins peuvent être sollicitées pour aider les établissements à les interpréter, les partager et définir des actions adaptées à leur situation. Ainsi, les établissements peuvent par exemple :

Améliorer le travail en équipe en participant à des programmes tels que Pacte ou l’accréditation en équipe

Mieux impliquer la gouvernance dans la sécurité des patients en mettant en place des rencontres sécurité

Promouvoir une culture juste et équitable : un climat de confiance entre les professionnels et le management se développe et permet de partager des informations pertinentes pour la sécurité, dont l‘analyse des événements indésirables associés aux soins (EIAS).

Quelles suites au niveau national ?

De nombreuses actions sont actuellement menées par la HAS, la Forap et le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille pour améliorer la culture de sécurité des soins dans le cadre de la feuille de route nationale Améliorer la sécurité des patients et des résidents 2023-2025.

Une nouvelle campagne de mesure de la culture de sécurité des soins en établissements de santé est programmée en 2027 et permettra d’éclairer l’impact des actions menées à l’échelle locale, régionale et nationale sur la perception des professionnels des établissements de santé. Enfin, la nouvelle itération de la certification des établissements de santé 2025 qui prendra effet en septembre, continuera de porter la culture de la sécurité des soins et les outils qui permettent son développement.

Des outils pour limiter les risques lors de la reprogrammation d’une intervention

Bien qu’existant depuis toujours, la problématique des reprogrammations au bloc opératoire a été exacerbée lors de la pandémie de Covid-19, à la suite des annulations massives liées à la fermeture des blocs opératoires. Depuis, le phénomène est toujours très présent, et est utilisé de plus en plus fréquemment pour pallier des difficultés d’organisation du bloc opératoire (ressources humaines principalement). D’après la littérature, environ 10% des interventions au bloc opératoire sont annulées et reprogrammées un autre jour.

Or, ces reprogrammations peuvent mal se passer et être une cause d’événement indésirable associé aux soins (EIAS). Ainsi, la HAS a analysé 215 EIAS faisant suite à une reprogrammation, aux conséquences parfois importantes : modifications du type d’intervention, reprogrammations en cascade, complications, retards de prise en charge, etc.

C’est pourquoi la HAS a élaboré, en lien avec les professionnels de santé, une solution pour la sécurité du patient (SSP) « Reprogrammation au bloc opératoire. Une pratique à ne pas banaliser ». Cette SSP propose une liste de solutions ayant pour objectif de limiter la survenue et/ou la gravité d’EIAS associés à une reprogrammation :

- travailler en amont sur la programmation du bloc opératoire ;

- faciliter la coordination et la communication entre les professionnels concernés, au travers notamment de la mise en œuvre de la SSP « Coopération entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens » ;

- suivre les patients reprogrammés et les informer sur le parcours de reprogrammation en s’appuyant notamment sur une fiche d’information « Annulation de votre intervention », dont un modèle est proposé avec la SSP ;

- définir des règles internes communes de reprogrammation et utiliser une check-list « Reprogrammation » pour vérifier certains éléments particulièrement à risque (notamment les dispositifs médicaux, les traitements médicamenteux et les résultats d’examens).